| Benjamin Kley |

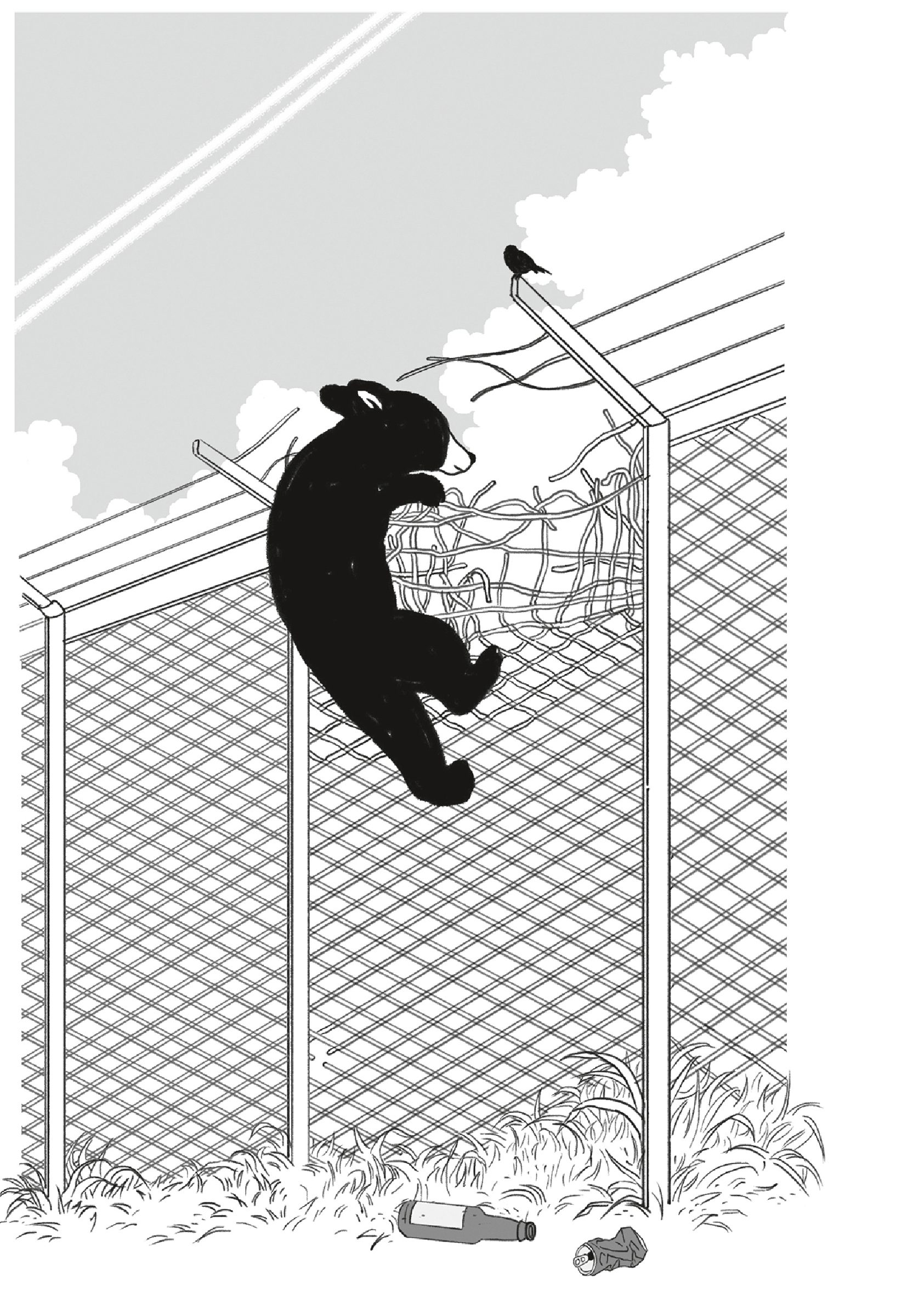

Ausgehend vom Ideal der Universität als Freiraum für Bildung und Erkenntnis, untersucht Benjamin Kley mögliche „Todesursachen“ eines solchen Ortes. Seine forensische Untersuchung bringt ihn zu der neuerlichen Diskussion um die Anwesenheitspflicht an der HU, welche die Lesenden möglicherweise näher an Antworten zu Tod und Leben der Universität heranführen kann.

Das Konzept Universität, wie es im humboldtschen Bildungsideal gedacht war, ist tot. Was als Ort der ganzheitlichen Bildung, der Persönlichkeitsentwicklung und der Wissenssammlung gedacht war, droht nach den vielen Reformen der vergangenen Jahrzehnte zu einem reinen Ausbildungsbetrieb zu verkommen. Das kommt nicht überraschend, tatsächlich warnte bereits 1867 John Stuart Mill vor dieser Entwicklung:

„Universities are not intended to teach the knowledge required to fit men for some special mode of gaining their livelihood. Their object is not to make skillful lawyers, or physicians, or engineers, but capable and cultivated human beings.“1

Zwar befinden sich Hochschulen als zentrale Institutionen unserer Gesellschaft, wie diese selbst, immer auch im Wandel, selten aber so destruktiv wie in den letzten 50 Jahren ihrer Geschichte. Die durchaus positive Phase der Öffnung und Demokratisierung der Hochschulen durch die Entstehung von Gruppenuniversitäten, in denen allen Mitgliedern der Hochschule Mitbestimmungsrechte eingeräumt wurden, wurde vom Einzug des For- dismus in Europa überschattet2, der sich an den Universitäten in einem drastischen Neoliberalisierungsprozess im Rahmen der Bologna-Reform niederschlug. Diese Reform brachte eine neue Fokussierung auf die Verwertbarkeit für den Arbeitsmarkt (als „Employability“ bezeichnet), einen starken Anstieg der Prüfungsbelastung und reduzierte Flexibilität für die Ausgestaltung des eigenen Studiums an deutschen Hochschulen mit sich.3

Zur zunehmenden Verschulung der Hochschulen tritt eine seit Jahrzehnten unzureichende finanzielle Unterstützung für Studierende4 und viele weiteren Faktoren hinzu. Im Ergebnis sind die Hochschulen extrem anfällig für die Angriffe von rechten Kräften, die sie von einem Ort der Bildung zu einem reinen Ausbildungsbetrieb umgestalten wollen. Das wissen die Feinde freier Hochschulen aktuell wirkungsvoll auszunutzen:

TODESURSACHE 1:

EXTERNER POLITISCHER UND FINANZIELLER DRUCK RECHTER AKTEUR_INNEN

Insbesondere in den letzten Jahren übten rechte Politiker_innen (zumeist aus CDU, FDP und AfD) enormen politischen Druck auf die Hochschulen aus, sich auf „nützliche“ Studiengänge zu beschränken und sich von angeblich schwerer auf dem Arbeitsmarkt verwertbaren Fächern — vor allem in den Geisteswissenschaften — zu verabschieden.

Konkret wird dieser politische Druck über die Hochschulfinanzierung ausgeübt. Mithilfe der leistungsbasierten Mittelvergabe werden Gelder aus dem Bundeshaushalt bevorzugt an diejenigen Universitäten verteilt, die ihre Studierenden möglichst effizient in Regelstudienzeit durch das Studium bringen. Auch eine möglichst große Anzahl an Absolvent_innen wird belohnt. Aufgrund dieser Maßnahmen lohnen sich insbesondere Massenstudiengänge mit möglichst wenig Gestaltungs- und Selbstentfaltungsspielraum für die Studierenden, die sich im besten Fall nur auf ihren fachlichen Abschluss konzentrieren und in keinem Fall über den Tellerrand des eigenen Fachs hinausblicken.

Auch in Berlin werden Landesgelder gestrichen und damit Zwang auf die Universitäten ausgeübt. Der kürzliche Sparhaushalt des Berliner Senats zwingt Hochschulen, entgegen des abgeschlossenen Hochschulvertrages, massive finanzielle Einschnitte auf, die ganze Fachbereiche existentiell bedrohen.5

Diese Einschränkungen sind nicht willkürlich, sondern politisch motiviert. Ziel dieses Drucks ist es, die Hochschulen zu entpolitisieren, Studierenden ihre Gestaltungsmacht an der Universität zu nehmen und, wenn dies nicht klappt, mit einer angeblich schwierigen Haushaltslage die Schließung unliebsamer Hochschulen zu rechtfertigen, wie dies kürzlich der wissenschaftspolitische Sprecher der CDU in Berlin, Adrian Grasse, tat.6 Hier ist seine Frage, ob „[…] es nicht Sinn machen [würde], eine Hochschule zu schließen, anstatt alle kaputtzusparen ?“ als vorgeschobene Argumentation zu verstehen. Vom Tagesspiegel nach konkreten Beispielen gefragt, erklärte er, „[e]s sei nicht vermittelbar, dass dauerhaft Studiengänge angeboten und finanziert werden, […] die nur mit Studierenden ausgelastet seien, die Deutschland wieder verlassen.“7 Dabei handelt es sich um nichts anderes als die in bildungspolitischem Sprech verpackte Rechtsaußen-Forderung „Ausländer raus !“. Durch Forderungen wie dieser wird der seit Jahrzehnten andauernde Kampf rechter Kräfte gegen progressive und emanzipatorische Bewegungen an den Hochschulen fortgesetzt. Dieser Kampf begann in seiner aktuellen Form spätestens mit der Bekämpfung der 68er-Studierendenbewegung und der Einführung des Ordnungsrechts an den Universitäten, schlug sich aber auch im Radikalenerlass 1972 — der effektiv Berufsverbote für linke Personen im Öffentlichen Dienst einführte — nieder.8

Wenn das Studium nicht mehr als Raum, der selbst gestaltet werden kann, wahrgenommen wird und wenn in diesem Studium nicht mehr die Möglichkeit besteht, sich auch mit fachfremden Themen zu beschäftigen, dann — so die Hoffnung der Rechten — bleiben Studierende auf ihre Rolle als unpolitische, funktionale Arbeitskräfte beschränkt. Ein Studium, das über den eigenen Fachbereich hinausgeht, ermöglicht kritisches Denken und gesellschaftliches Engagement. Ohne diese Möglichkeit wird aus der Hochschule eine reine Ausbildungsstätte, die der Wirtschaft dient, statt ein Raum für Reflexion, Kreativität und soziale Transformation zu sein.

Die resultierende Schwächung von geistes- und sozialwissenschaftlichen Fächern, die traditionell Räume für kritische Debatten und gesellschaftliche Analyse bieten, ist ein Angriff auf pluralistische Bildung und auf das Potential der Hochschulen, gesellschaftliche Machtverhältnisse infrage zu stellen.

In der Konsequenz werden Studierende zu passiven Konsumen_innen eines straff organisierten Lehrplans degradiert, während sich ein Hochschulsystem verfestigt, das in erster Linie den Anforderungen des Kapitalismus und den politischen Zielen einer konservativen Agenda dient.

TODESURSACHE 2:

INTERNER ANPASSUNGSWILLE AN RECHTEN POLITISCHEN DRUCK

An den Hochschulen selbst wird diesem jahrzehntelangen Druck oft Folge geleistet. Über die Einschränkung von Prüfungsversuchen in Verbindung mit hohem Prüfungsdruck, sollen Personen, die nicht schnell genug den Anforderungen des Arbeitsmarkts entsprechen, aus dem Bildungssystem entfernt werden. Wenn es nicht um Verwertbarkeit, sondern tatsächlich um Bildung der Studierenden ginge, wäre dieses Prüfungssystem vollkommen unsinnig — welchen Unterschied macht es, ob eine Person im ersten oder im fünften Anlauf bewiesen hat, dass sie das im Studium Gelernte effektiv anwenden kann ? Tatsächlich wird die Verwertungslogik in der Rechtsprechung und der zugehörigen Fachliteratur sehr direkt ausgesprochen. So steht in einem der relevantesten Fachbücher zum Prüfungsrecht über die rechtliche Grundlage für die Einschränkung von Wiederholungsversuchen:

„Die Zahl der Prüfungsversuche gibt Aufschluss über die Qualifikation des Bewerbers für einen Beruf.“ 9

Ein sehr konkretes, sich aktuell an der Humboldt-Universität entfaltendes Beispiel der Anpassung an die Forderungen rechter Akteur_innen ist die Debatte um die Wiedereinführung von Anwesenheitskontrollen im Studium. Wie bereits ausgeführt, sieht

sich die HU den Anforderungen der leistungsbasierten Mittelvergabe ausgesetzt, die eine hohe Abschlussquote in Regelstudienzeit, eine geringe allgemeine Abbruchquote und eine hohe Anzahl an Absolvent_innen fordert. Regelmäßig wird in verschiedenen Diskussionen an der HU die Abwesenheit von Studierenden im Lehrangebot, als der Grund für schlechteres Abschneiden bei diesen Kennzahlen ausgemacht.

Deshalb gab es im vergangenen Jahr eine Befragung der Dozierenden zum Thema Wiedereinführung der Anwesenheitskontrollen an der HU, in der sich viele Befragte für eine Rückgängigmachung der von der Studierendenschaft erstrittenen Abschaffung 10 aussprachen. Kurios ist dabei, dass die Dozierenden auch angeben sollten, warum ihre Studierenden in den Lehrveranstaltungen abwesend waren. Dabei ist natürlich nicht zu erwarten, dass Lehrpersonen ehrliche Antworten bekommen. Gesundheitliche und andere Gründe werden — zurecht — sehr ungern von Personen preisgegeben, es gibt aber auch Fälle, in denen die Preisgabe solcher Informationen erhebliche negative Konsequenzen nach sich ziehen kann. Prüfungsausschüsse versuchen oft, bei wiederholt auftretenden gesundheitlichen Beschwerden Nachteilsausgleiche abzulehnen, da es sich dann um eine „grundlegende charakterliche Eigenschaft“ handle, die im Prüfungsbetrieb mitberücksichtigt werden müsse, weil sie sich auf die spätere Leistungsfähigkeit im Arbeitsleben auswirke. Das bereits oben zitierte rechtliche Fachbuch schreibt dazu:

„Bei einer (dauerhaften) Einschränkung der Leistungsfähigkeit des Prüflings gebietet und rechtfertigt der prüfungsrechtliche Grundsatz der Chancengleichheit ganz generell die Rücksichtnahme auf persönliche Belastungen des Prüflings in Form eines Nachteilsausgleichs nicht, wenn der Prüfling (auch) erweisen soll, dass er […] mithin die Grundvoraussetzungen der durch die Prüfung zu ermittelnden Eignung für einen bestimmten Beruf […] besitzt.“

Aktuell läuft eine ähnliche Befragung unter den Studierenden, einen entsprechenden Befragungslink haben alle Studierenden per E-Mail erhalten. In der Diskussion um Anwesenheitskontrollen wird regelmäßig verschwiegen, welche Auswirkung sie auf

den Bildungszugang verschiedenster Personengruppen haben. Viele Studierende, vor allem solche aus einkommensschwächeren Haushalten, sind notgedrungen zur Finanzierung ihres Studiums erwerbstätig, oft auch zu Zeiten, in denen Lehrveranstaltungen stattfinden. Arbeiten sie außerhalb der Zeiten, in denen ihre Lehrveranstaltungen stattfinden, bedeutet dies oft lange Nachtschichten, zum Beispiel in der Gastronomie, die sich ebenfalls negativ auf die Teilnahme an Lehrveranstaltungen auswirken können. Andere Personengruppen, die nicht immer an ihren Lehrveranstaltungen teilnehmen können, sind Studierende mit Kindern oder Pflegeverpflichtungen, mit gesundheitlichen Einschränkungen oder Studierende, die es sich nicht leisten können, in der Nähe ihrer Hochschule zu leben und daher regelmäßig zu ihren Veranstaltungen pendeln müssen.

Die betroffenen Personengruppen zeigen deutlich, dass Anwesenheitskontrollen vor allem ein Mittel sind, um Bildungsungerechtigkeit zu verschärfen. Einerseits werden Personen, die vermeintlich schlechter auf dem Arbeitsmarkt zu verwerten sind, vom Zugang zu ebenjenem abgeschnitten, anderseits wird sozialer Aufstieg von prekarisierten Personengruppen unterbunden. Wenn Studierende in einem Studium mit Anwesenheitskontrollen Erfolg haben wollen, bedeutet dies auch, dass sie ihr ehrenamtliches und politisches Engagement erheblich einschränken müssen.

Dieses kann — wenn überhaupt — nur in den Randzeiten stattfinden. Stattdessen wird durch die strenge Regulierung von Anwesenheit, Prüfungsterminen und Studienverläufen jeglicher Raum für Entscheidungen über den eigenen Bildungsweg und die Lebensgestaltung genommen. Statt kritisches Denken und eigenverantwortliches Lernen zu fördern, wird von den Studierenden vor allem Anpassungsfähigkeit und Effizienz erwartet.

Im letzten Jahrzehnt zeigte sich bundesweit ein deutlicher Trend zur Abschaffung von Anwesenheitskontrollen.11 Ihre Wiedereinführung begünstigt vor allem diejenigen, die ein Interesse an der Abschaffung der Hochschule als Ort der Bildung, des freien Denkens, der gesellschaftlichen Mitgestaltung und der politischen Vernetzung haben.

WAS IST JETZT ZU TUN ?

Das zwangsläufige Ergebnis aktueller Entwicklungen ist die Individualisierung der Studierenden, die sich nur noch als Konsument_innen oder Kund_innen der Universität und nicht mehr als gestaltender Teil davon wahrnehmen. In einem System, das auf Regelstudienzeit und Effizienz getrimmt ist, bleibt kein Raum für Solidarität unter den Studierenden oder für kollektive Aktionen, um strukturelle Missstände an den Universitäten oder in der Gesellschaft — wie zum Beispiel das Wiedererstarken des Faschismus in Deutschland — zu adressieren.

Ist die Universität also wirklich tot ? Einzelne Beispiele, hunderte Studierende, die sich in Berlin gegen Rechts vernetzen, lassen den Eindruck entstehen, dass noch nicht alles vorbei ist. Wichtig ist dabei aber, dass diese Bewegungen auch die Universität selbst als Schauplatz dieses Kampfes verstehen müssen, wie Rudi Dutschke 1968 anmahnte:

„Der heutige Faschismus ist nicht mehr manifestiert in einer Partei oder in einer Person, er liegt in der tagtäglichen Ausbildung der Menschen zu autoritären Persönlichkeiten, er hegt in der Erziehung, kurz, er liegt im bestehenden System der Institutionen.“ 12

Diese Worte sind auch heute immer noch wahr, mit einem Unterschied: Inzwischen manifestiert er sich auch wieder in Parteien und Personen. Den Kampf gegen ihn auch nur an einer Stelle nicht zu führen bedeutet, ihn an allen Stellen aufzugeben.

Notwendig ist eine selbstbewusste, kämpferische Studierendenschaft, die dem Niedergang der Universität zu einem reinen Ausbildungsbetrieb entschlossen entgegentritt. Studierende müssen sich organisieren, Verantwortung auch innerhalb der Hochschule übernehmen und die Gestaltungsmacht über ihre Bildung zurückerobern. Nur so bleibt die Chance auf eine

Universität erhalten, die sich der Kritik an Herrschaftsverhältnissen und der Verteidigung demokratischer Ziele verpflichtet fühlt. Viel Zeit bleibt dafür nicht mehr.

- John Stuart Mill: Inaugural Adress to the University of St. Andrews, 1867. ↩︎

- Martin Konecny, Hanna Lichtenberger: Der Bologna-Prozess als

Verdichtung gesellschaftlicher Verhältnisse, erschienen in: Heissenberger,

Mark, Schramm, Sniesko, Süß [Hrsg.]: uni brennt, 2. Auflage, 2010. ↩︎ - Jochen Hörisch: Die ungeliebte Universität, erschienen in: Haß, Müller

Schöll [Hrsg.]: Was ist eine Universität? — Schlaglichter auf eine ruinierte

Institution., 2008. ↩︎ - Astrid Albrecht-Heide: Hochschule als (neoliberaler) Tatort, erschienen

in: Sambale, Eick, Walk [Hrsg.]: Das Elend der Universitäten.

Neoliberalisierung deutscher Hochschulpolitik., 2008. ↩︎ - https://www.romanistik.de/aktuelles/7570

zuletzt abgerufen am 25.01.2025. ↩︎ - https://www.tagesspiegel.de/berlin/cdu-politiker-in-der-fu-berlin

philipp-amthor-wird-von-storern-niedergebrullt–und-reagiert-mit

humor-13076839.html

zuletzt abgerufen am 25.01.2025. ↩︎ - https://www.tagesspiegel.de/wissen/soll-eine-hochschule-schliessen

berliner-senat-kassiert-vorschlag-von-cdu-wissenschaftspolitiker

ein-13093819.html

zuletzt abgerufen am 24.03.2025. ↩︎ - Rüstemeier/Kley: Rennaissance einer schlechten Idee, HUch Ausgabe

98, online abrufbar unter https://www.refrat.de/huch/2024/11/

renaissance-einer-schlechten-idee-huch-98/

zuletzt abgerufen am 29.01.2025. ↩︎ - Fischer/Jeremias/Dieterich: Prüfungsrecht, 8. Auflage, 2022, S.404. ↩︎

- https://www.refrat.de/anwesenheitskontrollen.html

zuletzt aufgerufen am 28.01.2025. ↩︎ - https://www.studis-online.de/Studieren/anwesenheitspflicht.php

zuletzt abgerufen am 25.01.2025. ↩︎ - Rudi Dutschke: Die geschichtlichen Bedingungen für den internationalen

Emanzipationskampf (Rede auf dem Internationalen Vietnam-Kongreß in

West-Berlin, Februar 1968), in: Dutschke: Geschichte ist machbar, S. 116,

abrufbar unter https://archive.org/details/Rudi-Dutschke_Geschichte

ist-machbar/Rudi-Dutschke_Geschichte-ist-machbar_1992/page/114/

mode/2up ↩︎